「透明なゆりかご」第9話「透明な子」は、妊娠を喜びながらも、死産という悲劇に直面した夫婦の物語です。

新しい命を迎えるはずだった夫婦。しかし、赤ちゃんは産声を上げることなく、この世を去ります。

突然の喪失に直面した二人は、それぞれ異なる形で悲しみを抱え、やがてすれ違いが生まれます。

それでも、「いなかったことにはしたくない」という思いが二人を結びつけ、少しずつ前を向く決意をします。

このエピソードでは、死産の衝撃・夫婦の葛藤・乗り越えるための再生のプロセスがリアルに描かれています。

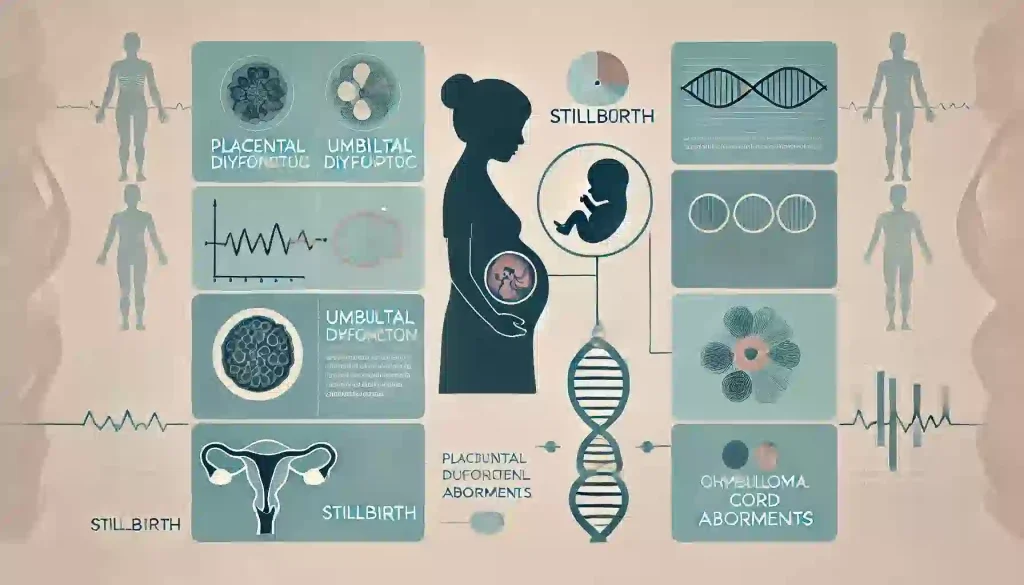

死産とは?医学的・心理的影響

(1)医学的な定義と原因

日本の法律では、妊娠12週以降の胎児死亡を「死産」と定義し、死産届の提出が必要とされています。

また、妊娠22週以降の死産は「流産」と区別され、火葬・埋葬が法的に義務づけられることが多くなります。

死産の原因には、以下のようなものがあります。

- 胎盤機能不全(胎児に十分な酸素や栄養が届かない)

- 染色体異常

- 子宮内感染症

- 妊娠高血圧症候群

- へその緒の異常(臍帯異常)

(2)心理的影響とグリーフプロセス

死産を経験した親は、深い悲しみを抱え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)や抑うつ状態になることがあります。

「グリーフプロセス(悲嘆の過程)」として、以下のような心理的段階を経ることが知られています。

- ショック・否認:「こんなことがあるはずがない」と現実を受け入れられない。

- 怒り・罪悪感:「自分のせいだったのでは?」という自責の念が生まれる。

- 抑うつ:深い悲しみの中で無気力になる。

- 受容:少しずつ現実を受け入れ、前に進む準備を始める。

夫婦の悲しみと向き合うプロセス

(1)母親の視点:消せない記憶

母親は、赤ちゃんの存在を強く感じ続けるため、喪失感がより深くなりがちです。

「この子は確かにここにいた」

「生まれてこなかったからといって、いなかったことにはしたくない」

出産の痛みや胎動の記憶は、時間が経っても色褪せません。

周囲が前に進もうとしても、母親は心の中でずっと赤ちゃんと一緒にいるのです。

(2)父親の視点:言葉にならない悲しみ

一方、父親の悲しみは、母親とは異なる形で現れます。

「もう前を向かないといけない」

「妻を支えたいけど、どうしたらいいのか分からない」

男性は悲しみを内に秘めがちで、母親ほど強く「赤ちゃんの存在」を感じられないことが多いのです。

そのため、夫婦間のすれ違いが生じやすいという現実があります。

(3)二人が再び向き合うために

エピソードでは、夫婦は衝突しながらも、最終的にはお互いの気持ちを理解し合います。

- 母親は「夫も自分なりに悲しみを抱えている」ことを理解する。

- 父親は「妻の悲しみをしっかり受け止める」ことを学ぶ。

少しずつ、二人は新たな未来へと歩み始めるのです。

死産経験者への社会的支援

(1)日本における支援制度

- グリーフケアプログラム(病院や自治体が提供するカウンセリング)

- ピアサポートグループ(同じ経験を持つ人同士の交流)

- 「天使ママ・天使パパ」のコミュニティ(SNSやブログを通じた情報共有)

- 遺族向けの法的・金銭的支援(埋葬費補助など)

(2)海外の支援の取り組み

- SANDS(Stillbirth and Neonatal Death Society)(イギリス)

→ 死産や新生児死亡を経験した家族を対象に、無料カウンセリングや支援グループを提供。 - Bereaved Parents of the USA(アメリカ)

→ 死産や乳児喪失を経験した親のための、オンライン・オフラインの交流会を開催。

また、**10月15日は「国際妊娠・乳児喪失記念日」**として、世界中で亡くなった赤ちゃんを偲ぶイベントが行われています。

結論:「見えない命」が残すもの

「透明な子」は、決していなかった存在ではない。

亡くなった赤ちゃんの記憶は、親の心の中に生き続けています。

このエピソードが伝えるのは、**「悲しみは消えなくても、共に生きることはできる」**というメッセージです。

- 悲しみは個々に違いがあることを理解し、夫婦で支え合うことの大切さ。

- 死産を経験した親が、孤立しないための社会的支援の必要性。

- 亡くなった命が、確かに存在したことを伝え続けること。

「悲しみを抱えながらも、人は少しずつ前を向いて生きていける」

そんな希望を、このエピソードは私たちに教えてくれます。

まとめ

- 死産の衝撃は計り知れないが、乗り越える方法はある。

- 夫婦間のすれ違いは自然なこと。お互いの気持ちを理解することが大切。

- 社会全体で支え合う仕組みが必要。

このエピソードが、多くの人の心に寄り添うものであることを願います。